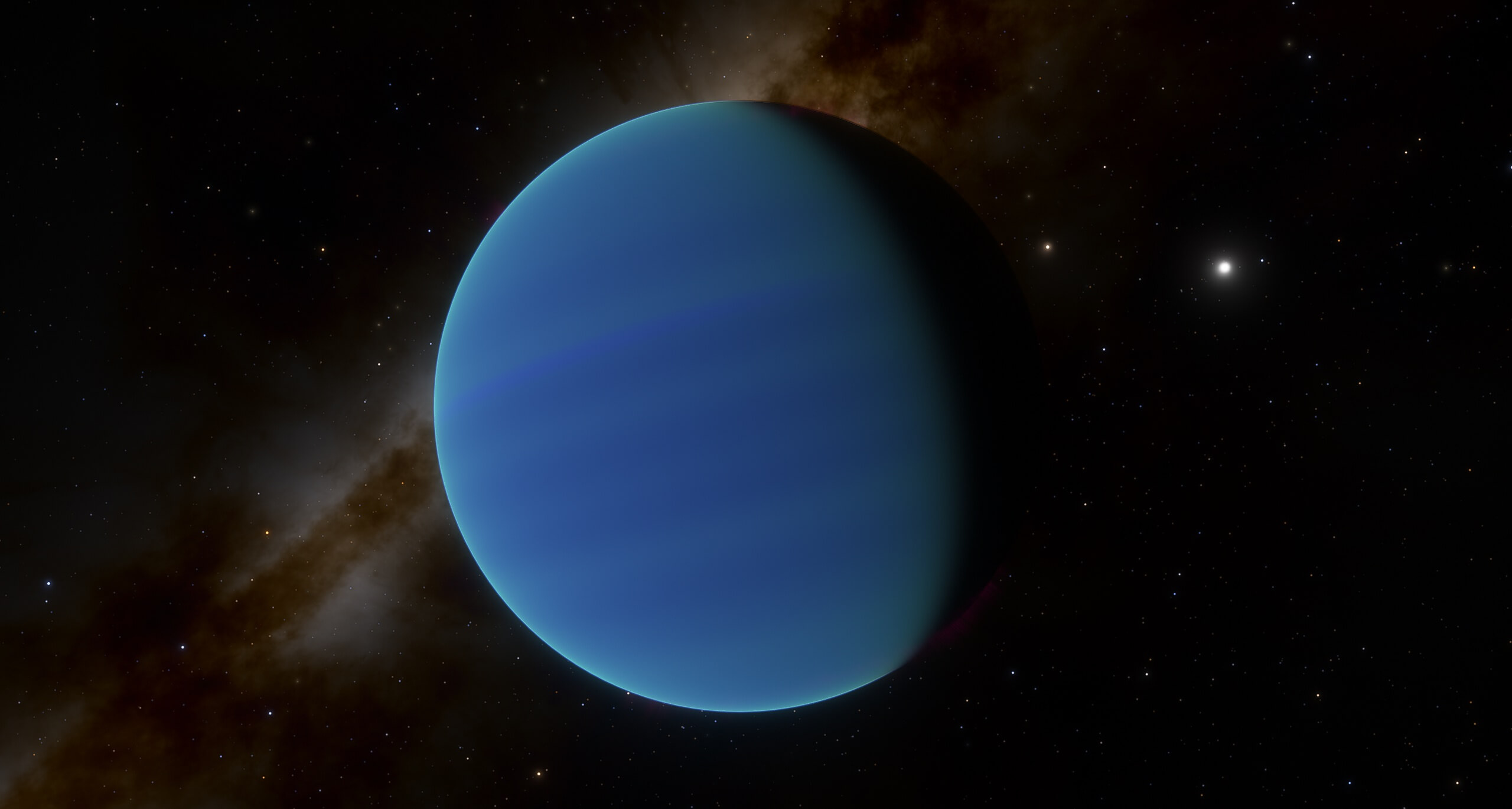

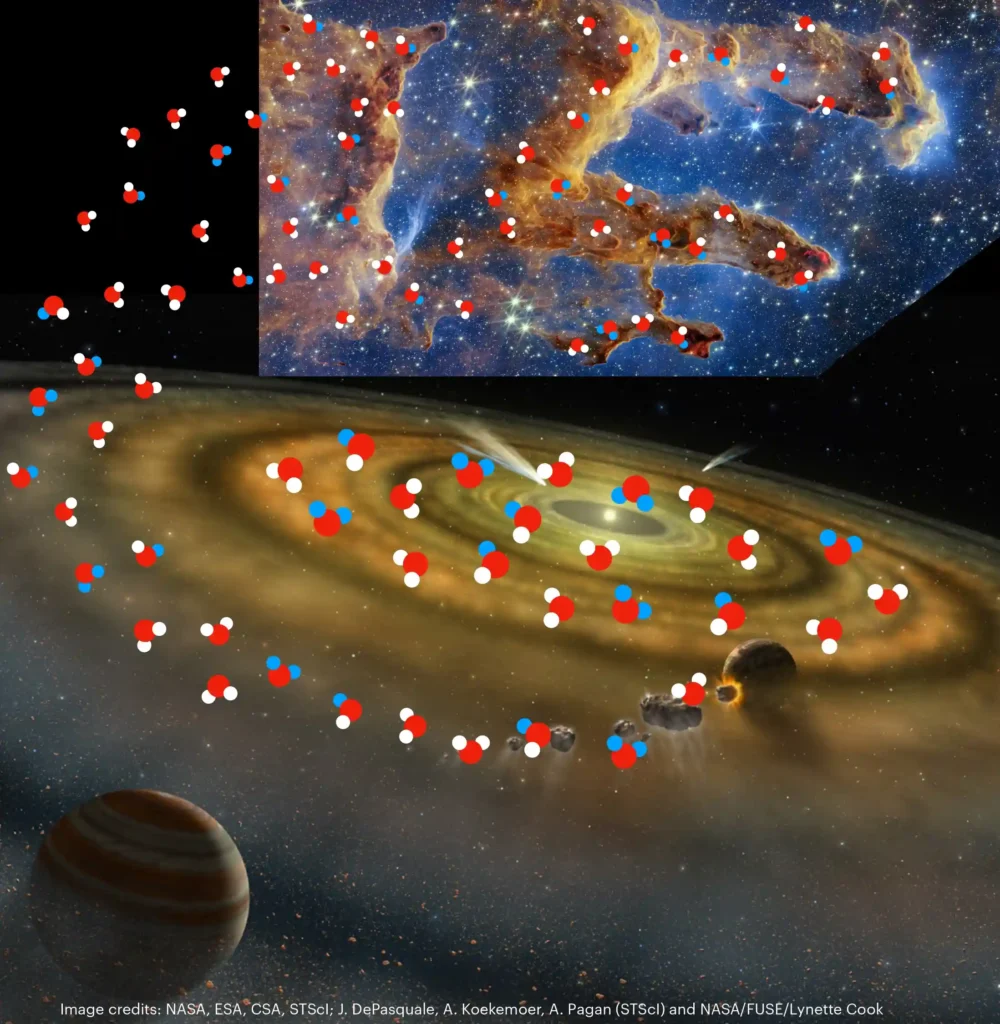

Scoperta acqua pesante (acqua doppiamente deuterata) nel disco protoplanetario della stella V883 Ori (nella costellazione di Orione): una svolta per comprendere l’origine dell’acqua nel Sistema solare

Un team internazionale di ricercatori, guidato dall’Università Statale di Milano, ha rilevato per la prima volta acqua doppiamente deuterata (D₂O, nota anche come “acqua pesante”) in un disco protoplanetario, il luogo in cui nascono i pianeti. Il team ha dimostrato che l’acqua presente in tale disco è più antica della sua stella V883 Ori (nella costellazione di Orione). Un indizio che potrebbe suggerire che anche l’acqua presente sulla Terra e nei corpi celesti del nostro Sistema solare abbia origini più antiche del Sole stesso. Lo studio è stato pubblicato su Nature Astronomy.

Milano, 15 ottobre 2025 – L’acqua è un elemento presente nell’Universo e fondamentale per la vita. Ma da dove provenga e quando si sia formata è ancora uno dei grandi misteri dell’astronomia.

Un passo importante verso la comprensione di questo enigma arriva da un nuovo studio condotto dall’Università Statale di Milano in collaborazione con i ricercatori di Purdue University, Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics, Universidad de Chile, University of Tokyo, RIKEN institute e National Radio Astronomy Observatory e pubblicato su Nature Astronomy.

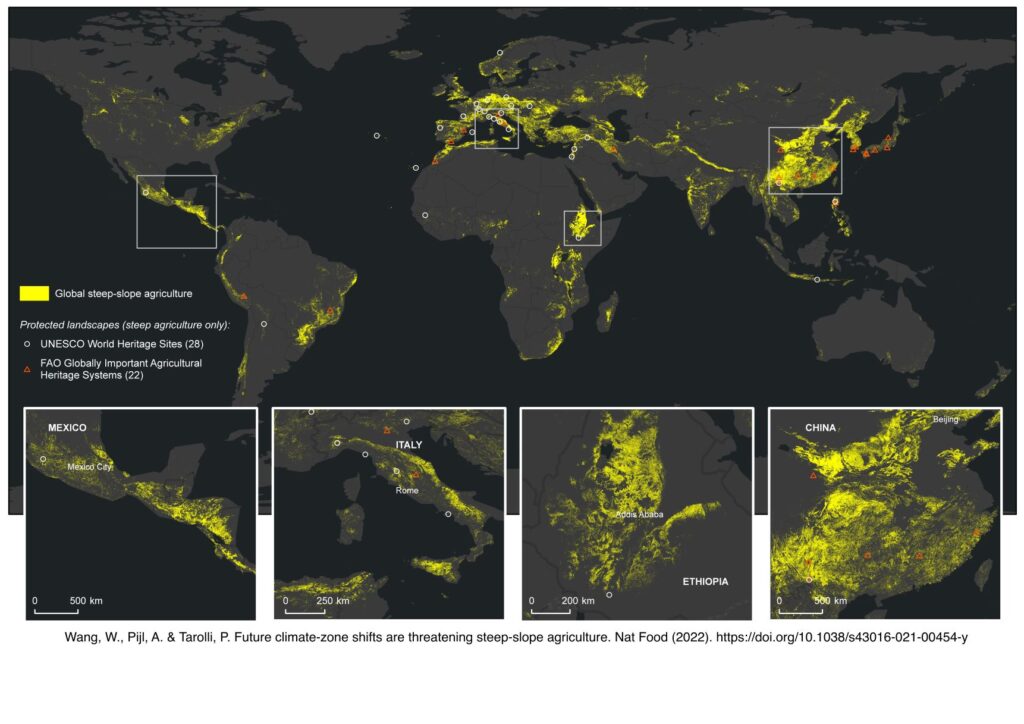

Grazie alle osservazioni effettuate con il telescopio ALMA (Atacama Large Millimeter Array) in Cile, gli astronomi hanno rilevato acqua doppiamente deuterata (D₂O) nel disco protoplanetario (il luogo in cui si formano i pianeti) che circonda la giovane stella V883 Ori (nella costellazione di Orione).

“La presenza di acqua deuterata dimostra indiscutibilmente che l’acqua presente nel disco protoplanetario è più antica della stella centrale e che si è formata nelle primissime fasi della nascita della stella e dei suoi pianeti” spiega Margot Leemker, prima autrice dello studio e ricercatrice presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano.

Prima di questa scoperta, infatti, gli scienziati ipotizzavano due possibili scenari sull’origine dell’acqua che si trova nelle comete e nei pianeti: l’ereditarietà o il reset chimico. Nel primo caso si riteneva che l’acqua provenisse direttamente dalla nube molecolare primordiale, cioè dalla fase iniziale della formazione di stelle e pianeti. Nel secondo, che la maggior parte dell’acqua originaria venisse distrutta durante il collasso della nube molecolare — a causa di riscaldamento, radiazioni e shock — per poi riformarsi nel disco protoplanetario, ma con una composizione chimica diversa (il processo di distruzione e ricombinazione è noto come reset chimico). La distinzione tra i due scenari si basa sull’analisi dei rapporti isotopologici dell’acqua.

Ora l’individuazione di acqua pesante già nel disco di formazione del pianeta attorno a V883 Ori, dimostra che la maggior parte della riserva d’acqua sopravvive al passaggio da nube molecolare al disco protoplanetario, avvalorando così lo scenario dell’ereditarietà. L’acqua pesante è una forma specifica di acqua in cui entrambi gli atomi di idrogeno sono sostituiti da deuterio, un isotopo dell’idrogeno. Questa molecola si forma solo in condizioni molto fredde e non si riforma facilmente se viene distrutta. È quindi un tracciante sensibile per capire se l’acqua è “antica” o “riformata”.

Misurando il rapporto isotopico D₂O/H₂O, gli scienziati hanno rilevato un rapporto pienamente coerente con il valore atteso per l’ereditarietà. Questo indica che l’acqua nel disco si è generata nella nube molecolare prima della nascita della stella e dei pianeti.

“Si tratta di un’importante svolta per comprendere anche l’origine dell’acqua nel nostro Sistema Solare e, in ultima analisi, sulla Terra” conclude Margot Leemker.

Riferimenti bibliografici:

Leemker, M., Tobin, J.J., Facchini, S. et al., Pristine ices in a planet-forming disk revealed by heavy water, Nat Astron (2025), DOI: https://doi.org/10.1038/s41550-025-02663-y

Testo e immagini dall’Ufficio Stampa Direzione Comunicazione ed Eventi istituzionali Università Statale di Milano